في مارس المنصرم تشكلت في بورما حكومة مدنية ديمقراطية حقيقية لأول مرة من بعد عقود من الحكومات العسكرية الديكتاتورية القمعية، وكان من المفترض أن تقود هذه الحكومة زعيمة المعارضة الجسورة السيدة «أونغ سان سو تشي»، لولا أن دستور البلاد الموروث من عهد العسكر يمنع من لديه أطفالاً يحملون جنسية دولة أجنبية، كحال سو تشي، من تولى السلطة. وكحل للخروج من هذا المازق وافقت أن يتولى رئاسة الحكومة واحد من المقربين إليها وهو «هتين كياو»، على أن تدير هي شؤون البلاد من وراء الستار كرئيسة فعلية.

ولأن رسم السياسات الخارجية لبورما في هذا المنعطف المصيري، ولاسيما تجاه جارتيها الكبيرتين المتنافستين (الصين والهند)، أمر في غاية الأهمية فقد قبلت بحمل حقيبة الخارجية كي تضع بصماتها الخاصة عليها. وبهذه الصفة اختارت أن تكون أولى رحلاتها الخارجية إلى بكين التي كانت على مدى سنوات طويلة الداعمة القوية لنظام العسكر الذين اذاقوها الويلات سجنًا وتشريدًا وتكبيلاً لحرياتها وحقوقها الاساسية، وليس إلى نيودلهي التي درست بها وكانت مناصرة لقضيتها. فما هي أسباب هذه المفاضلة إن صح التعبير؟

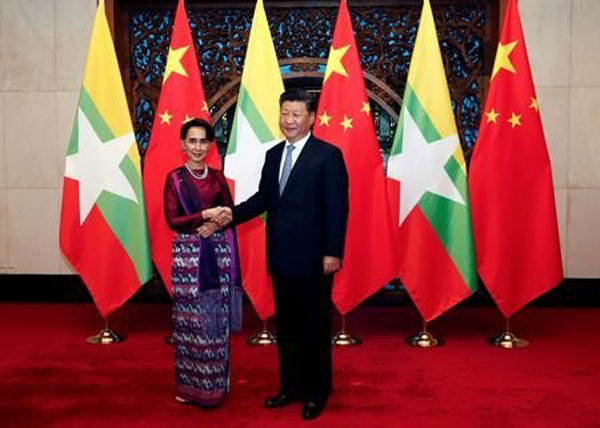

مما لا شك فيه أن القضايا الشائكة بين بكين ورانغون من تلك التي تحتاج إلى معالجات سريعة هي التي أملت هذه المفاضلة وجعلتها تطير إلى الصين مؤخرًا في زيارة رسمية استغرقت خمسة أيام زارت خلالها أكثر من مدينة، علمًا بأنه سبق لها زيارة هذا البلد في العام الماضي، أي قبل الانتخابات التاريخية العامة التي جرت في نوفمبر 2015 والتي أفضت إلى وصول حزبها إلى السلطة بأكثرية واضحة.

ولعل أهم هذه القضايا هي النزاع الدامي الجاري منذ فبراير 2015 في شمال بورما المتاخم لحدودها مع الصين، حيث يخوض الجيش البورمي معارك طاحنة مع متمردين اثنيين صينيين في منطقة «كوكانغ» التي يتحدث سكانها الصينية، بل ويتعاملون بالعملة الصينية أيضا. وهذه المنطقة متاخمة لإقليم يونان الصيني، وبالتالي يتحرك آلاف المتمردين ومهربي المخدرات منها وإليها، كما أن العمليات الحربية البورمية إمتدت إليها مرارا، وهو ما أزعج الصينيين وجعل رئيس حكومتهم «لي كه تشيانغ» يهدد ويتوعد بإجراءات قاسية ضد البلد الذي استثمروا فيه أموالاً طائلة يوم أن كانت معزولة عن بقية العالم، بل البلد الذي كان حتى وقت قريب جدًا بؤرة تركيز في المخططات الاستراتيجية التوسعية للصين، بدليل تأسيس الأخيرة لمحطات وقواعد عسكرية واستخباراتية في جزيرة كوكو الكبرى وكوكو الصغرى البورميتين لمراقبة النشاط البحري الهندي في جزر أندمان ونيكوبار الهندية، ورصد مواقع إطلاق أقمار الفضاء الهندية وتحركات السفن الهندية في المنطقة الممتدة ما بين خليج البنغال ومضيق ملقا.

ولئن كانت هذه القضية الحدودية هي التي تأمل سوتشي في حلها بمساعدة ودعم الجانب الصيني، فإن القضية الأخرى التي لا تقل عنها أهمية هي قضية إقناع بكين باستئناف مشروع «سد مياتسون» في شمال بورما والبالغ تكلفته 3.6 مليار دولار. وهذا المشروع الذي سيمد الصين بنحو 90 بالمائة من إنتاجه من الكهرباء، والذي كان ينظر إليه كرمز للهيمنة الاقتصادية الصينية على بورما، واجه معارضة شعبية عارمة أفضت إلى حل العسكر لمجلسهم الحاكم في عام 2011 لصالح نظام شبه مدني، فقام الأخير بتجميد المشروع، الأمر الذي أغضب بكين.

فإذا ما أضفنا إلى ما سبق حقيقة أن الصين هي أكبر مستثمر في بورما (يصل حجم إستثماراتها إلى 15.5 مليار دولار، وتشتمل على مد خط ضخم للنفط والغاز وإقامة منطقة إقتصادية خاصة، وبناء سدود ومناجم) وأكبر شريك تجاري لها (يبلغ معدل حجم التبادل التجاري 21 مليار دولار سنويًا)، لتبين لنا أن الصين لا تزال مهمة لمستقبل بورما، على الرغم من تغير النظام السياسي في رانغون، وأن أهميتها ربما فاقت أهمية الولايات المتحدة والغرب. وهذا تحديدًا ما راحت وسائل الإعلام الصينية تشيعه خلال زيارة سوتشي بهدف إغاظة واشنطون. فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة «غلوبال تايمز» الصينية تعليقًا جاء فيه: «خلافًا للرؤية غير الموضوعية القائلة بأن وجود حكومة ديمقراطية في بورما سوف يجعلها تنحاز للغرب، فإن زيارة سو تشي إلى الصين تثبت العكس وتؤكد مدى ثقل الصين في حسابات تلك الحكومة».

بقي أن نقول إن على نظام رانغون الجديد، وهو يرسي علاقاته مع بكين على قواعد جديدة، أن يثبت، للعالم أنه ليس تابعًا ذليلاً للصينيين كما كان الحال في الماضي. فالظروف تغيرت بشكل يستوجب عليه خطب ود كل القوى الكبرى والصغرى المجاورة. وبعبارة أخرى، عليه أن يعمل موازنة بين جيرانه، فلا يسقط من حساباته وأولوياته الهند التي كانت بورما ولاية من ولاياتها قبل عام 1937، والتي تعتبر اليوم الشريك التجاري الرابع لبورما بعد الصين وتايلاند وسنغافورة، والبلد المستقبل لنحو 70 بالمائة من صادراتها الزراعية، والقادرة على ضخ إستثمارات معتبرة في شرايينها الاقتصادية.

هذا ناهيك عن حقيقية أن الهند كانت على مدى سنوات طويلة داعمة قوية للقوى البورمية المطالبة بالديمقراطية والانعتاق من حكم العسكر

خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس

خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس