كتب عنه صديقه الشاعر العراقي وديع شامخ في جريدة «العربية» الإلكترونية العراقية في 31/1/2015 قائلاً إن الشاعر البريطاني توماس إليوت كان يشم رائحة الموت في شهر نيسان، وإن بدر شاكر السياب كان يشم الموت كل يوم، لكن شاعرنا اختاره الموت في شهر شباط من «عام الخوف» في إشارة إلى عام 2002 حينما كان العراق شعبًا ونظامًا في هالة هلع من حرب قريبة تشنها الولايات المتحدة.

ففي 27 فبراير/ شباط من تلك السنة قتل أبو ماجد داخل منزله الواقع في حي الجزائر بمحلة العباسية في وسط مدينة البصرة، ثم دفن بعد يومين الى جوار صديقه الشاعر محمد علي الإسماعيل في مقبرة الحسن البصري بالزبير حيث مسقط رأسه ومساكن أهله ومرابع طفولته. ولاحقًا، بعد سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، تم إطلاق اسمه على مدرسة حكومية في منطقة حي الحسين «الحيانية» بالبصرة، كما أطلق اسمه على مركز حكومي للشباب والرياضة في قضاء الزبير. وفي عام 2009 أعلنت بلدية محافظة ميسان نيتها إطلاق اسمه على أحد الشوارع الرئيسة في مدينة العمارة، وذلك من باب التكريم والتخليد ورد الاعتبار.

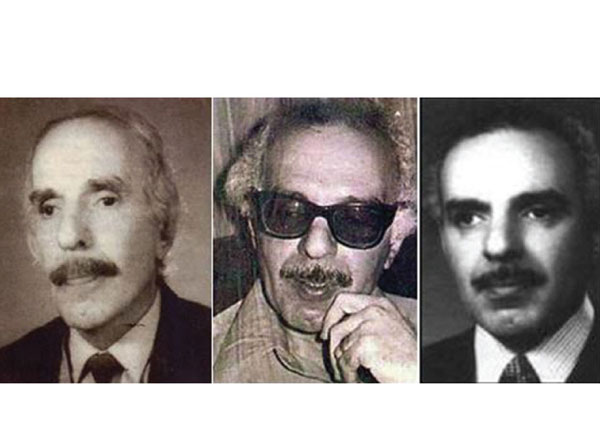

وأبو ماجد ليس إلا كنية للشاعر محمود داوود سليمان البريكان المولود في عام 1929 بقضاء الزبير لأبوين ترجع أصولهما إلى نجد بوسط الجزيرة العربية. فوالده هو تاجر القماش المعروف في البصرة والكويت الشيخ داوود من عائلة البريكان التي يرجع نسبها إلى الطوالة من الأسلم من قبيلة شمر، وهي عائلة متحضرة معروفة وكبيرة ولها امتدادات في السعودية والكويت. أما جده لأمه فهو أحمد الخال الذي كانت له مكتبة منزلية ضخمة محتوية على مجلات ودوريات وكتب ومراجع هامة استفاد منها حفيده أبو ماجد في إثراء معارفه العامة أيما استفادة، مثلما استفاد من تردده على مكتبة الزبير الأهلية.

والمعروف أن عائلات كثيرة هاجرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر من نجد هربًا من الحروب وانعدام الأمن، إضافة إلى القحط والجفاف الذي ضرب نجد في الأعوام 1723 و1767 و1805 والفترة الواقعة بين 1870 و1873 طبقًا لما ورد في كتاب «المجد في تاريخ نجد لعثمان بن بشر النجدي (ص 129 وص 313)». أما وجهتها فكانت شرقًا صوب المناطق ذات المياه الوفيرة مثل الإحساء ومدن جنوب العراق وتحديدًا الزبير الشهيرة بمياهها الجوفية والتي لم يعرف تاريخها أي موجة جفاف أو قحط أو مجاعة طبقًا لما ذكره إبراهيم بن صالح بن عيسى في كتابه «تاريخ بعض الحوادث المهمة في نجد (الطبعة الاولى دار اليمامة بالرياض ص 95 وص 112)»، هذا ناهيك عن عوامل أخرى مثل وجود سور حول الزبير يحميها من الحروب، وغلبة الطابع البدوي المحافظ على سكانها من حيث العادات والتقاليد واللهجة، وإعفاء الحكومة العثمانية سكانها من أداء الخدمة العسكرية، ووقوعها على خط مرور القوافل التجارية المتعاملة في المنتجات الصحراوية مثلما ذكر عثمان بن بشر النجدي في الصفحتين 66 و93 من كتابه المشار إليه.

وقد عدد «حسن زبون العنزي» في كتابه «أيام الزبير.. ذكريات الزمن الجميل» أسماء تلك العائلات وأفاد بأن بعضها عادت إلى موطنها الأصلي في المملكة العربية السعودية بعد اختفاء العوامل الطاردة وتوفر بحبوحة العيش بسبب اكتشاف النفط، والبعض الآخر فضل الانتقال إلى الكويت لنفس الأسباب. ومن العائلات التي ذكرها (طالع استعراض الكتاب في صحيفة القبس الكويتية بتاريخ 2/3/2012): البابطين، الباحسين، البسام، الجامع، الجويسر، الجيعان، الحمدان، الحمود، حميدان، الخزيم، الخليوي، الدايل، الدليجان، الذكير، الربيعة، الرماح، السويدان، الشارخ، الصالح، الصانع، الصقير، الضويحي، الضبيب، العنزي، العومي، العوجان، الفليج، الفوزان، القضيب، المانع، المبيض، المحارب، المذن، المكينزي، المنديل، المهيدب، الناجم، النصار. وبطبيعة الحال كانت عائلة البريكان (أو البريجان بلهجة أهل الزبير والكويت) من ضمن القائمة، لكن الكثيرين منهم ظلوا في الزبير ولم يتركوها إلى السعودية والكويت، بل أن كبيرها الشيخ داوود كافح من أجل افتتاح مدرسة لتعليم فتيات الزبير، ونجح في مسعاه لكنه دفع ثمن ذلك من حياته حينما اعتدت عليه جماعة من المتعصبين وهو جالس في مقهى المدينة.

أما ابنه «أبو ماجد» فقد عرف منذ طفولته بالهدوء والانعزال، لكن ذلك كان مقترنًا بأناقة في المظهر، ومنطق في الحديث، وجمال في التعبير، وشاعرية في الاحساس، وتميز في الحضور، واستنارة في الفكر. ويتفق الكثيرون من أصدقائه ومعاصريه أن انطوائيته وانغلاقه على محيطه المحدود، بالإضافة إلى عدم اهتمامه كثيرًا بنشر شعره، تسبب في عدم اكتسابه للشهرة التي اكتسبها زملاؤه من رواد الشعر الحديث في العراق مثل بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وعبدالوهاب البياتي، بل وبقائه مجهولاً أو شبه مجهول داخل العراق وفي البلاد العربية. فقد نسب إلى السياب قوله: «محمود البريكان شاعر عظيم، لكنه مغمور بسبب عزوفه عن النشر».

على أنه رغم كل هذا يعتبر البريكان «رائدًا وشاعرًا وملهمًا، ممن كرسوا حياتهم لقصيدة النثر وذادوا عنها مصرين عليها، حتى صار لقصيدة النثر كيان خاص بها» طبقًا للشاعر أحمد خلف في صحيفة الشرق الأوسط (16/3/2002)، بل إن الشاعر حسين السلطاني تطرق وفقًا للمصدر السابق إلى «دوره الريادي في تأسيس الخطاب الشعري الريادي الذي اصطلح على تسميته (الشعر الحر)، وانه عمل على إعادة رسم الخارطة الكتابية منطلقًا من منطلقات التجديد التي اتخذت من المعاصرة وخصوصية اللغة والبناء الفني مناخًا لترعرع الخطاب الشعري».

قلنا إن ميلاد شاعرنا كان في الزبير، حيث كان والده الثري يملك منزلاً فخمًا إلى جانب منزل فخم آخر في البصرة، وكان لشاعرنا ستة إخوة، ترتيبه الثاني بينهم، بعد الأخت الكبرى خاتون التي كانت أول معلمة من الزبير. أما دراسته الأولية فلا توجد عنها تفاصيل كثيرة سوى أنه درس في مدرسة بمنطقة الزهيرية التي ترعرع فيها، وكان فيها من الطلبة النابغين.

التحق البريكان بكلية الحقوق في جامعة بغداد، لكنه انقطع عن دراسته في عام 1949 بسبب وفاة والده الذي يقال إنه أصيب بنكسة مالية في هذه الفترة، وهو ما دفع شاعرنا للعمل كمدرس لمدة ثلاث سنوات في مدرسة النجاة الأهلية الابتدائية بالزبير، وأعقبها بالذهاب إلى الكويت في عام 1953 وهو في سن الثالثة والعشرين. في الكويت عاش البريكان خمس سنوات ونصف السنة عمل خلالها مدرسًا في مدرسة قتيبة الابتدائية للبنين. وفي عام 1959 عاد إلى بغداد ليكمل فيها تعليمه الجامعي. بعد تخرجه من كلية الحقوق في عام 1961 قرر البريكان لسبب ما ألا يشتغل في المحاماة، مفضلاً عليها العمل في التدريس، فبقي في بغداد حتى أواخر العام 1967 يزاول التدريس في مدارسها، قبل أن يقرر الذهاب إلى البصرة للاستقرار والعمل كمدرس للغة العربية بمعهد اعداد المعلمين، وظل كذلك إلى أن قتل.

تزوج البريكان أولاً من ابنة عمه، وكانت عاقرًا، فعاش معها فترة من الجفاف العاطفي. ثم تزوج في سن الخامسة والخمسين من الشاعرة «عدالة العيداني» التي كانت تردد انها تمنت الزواج بالبريكان وتحقق لها ذلك. وكان من نتائج زيجته الثانية، التي انتهت بالطلاق بسبب مشاكل عائلية، أن رزق بولدين هما: ماجد المولود في 1984، وخالد المولود في 1985.

تحدثنا في بداية هذه المادة عن مقتل البريكان في حادثة اكتنفها الغموض كغموض الشاعر نفسه. دعنا نسمع عن هذه الحادثة من صديقه القاص عبدالصمد حسن الذي نسبت إليه صحيفة الشرق الأوسط (16/3/2002) أنه ذهب إلى منزل البريكان فوجد الباب مشرعًا من الخارج، فدلف إلى غرفته، لكنه وجد بابها موصدًا بقوة، فتوجه إلى بيت الشاعر البصراوي كاظم الحجاج طالبًا المساعدة، فقاما معًا بكسر الباب «ليجدا البريكان طريح الموت تحت نصل سكين». وفي السياق نفسه كتب الشاعر العراقي هاشم شفيق في صحيفة الحياة (2/4/2015) أن صبيًا يمت لشاعرنا بصلة قرابة من ناحية زوجته دهم منزله وقضى عليه من أجل سرقة بضع دريهمات قليلة كان يعتاش منها.

غير أن ما قاله شفيق بعد ذلك يوحي بأن هذه القصة مشكوك في صحتها، وأن أبا ماجد أو «الشاعر القتيل» دفع حياته ثمنًا لمواقفه السياسية تجاه النظام العراقي السابق. إذ قال: «ولا أعرف لماذا كلمة الشاعر القتيل تذكرني، أو تحيلني مباشرة إلى الإسباني العظيم فريدريكو غارسيا لوركا، ذلك الشاعر الذي ذهب ضحية شعره وموقفه الإنساني من فاشية الجنرال فرانكو وميليشياته الدموية التي فتكت بالشعب الإسباني».

والمعروف أن البريكان رفض أن يكتب قصائد التمجيد والمديح في صدام حسين ونظامه، متجنبًا بإباء ما كانت تفعله قافلة من شعراء العراق من تدبيج القصائد والوقوف على أبواب وزارة الثقافة طلبًا للمكافأة أو الاشتراك في مهرجان شعري خارجي. وقد برر هاشم شفيق (مصدر سابق) هذا المنحنى لدى الشاعر بقوله: «كان عزيز النفس ومن المتأملين الزاهدين عن متاع الدنيا، بل زاهدًا حتى في عطاء الشعر. فلم يكن مهذارًا، غزير الإنتاج، إنما كان الشاعر سياسي نفسه، يساري روحه وعمقه الداخلي، منحازًا من دون شك إلى الأفق الطبقي من غير أن يتحزب أو يقع أسير الدوغمائية، تلك التي نادى بها بعضهم».

وأضاف واصفًا إياه بعد لقائه الوحيد به في عام 1976 بمنزله الصغير المترع بالظلال بالبصرة: «كائن شاعري هادئ، ضامر البنية، بنظارات مظللة، تشي بطريقة حياته المنعزلة، البعيدة من صخب الدنيا، كأنها حياة لمؤلف موسيقي، أو حياة فيلسوف متأمل، حادب على الرؤى، أو كاهن مترهبن قابع في صومعته، أو لكأنه صوفي متنسك في يده نول من الأحلام، نول يدور في خلده ليصنع عبره عالمه الحالم. شربنا الشاي عنده، من قوري خزفي أزرق، مع أقداح صغيرة مذهبة، ذات صحون خزفية محززة بأقواس أرجوانية نقشت على أرضية بيضاء بلورية، وبجانب الشاي كعك وبقصمات».

فيما يتعلق بأسباب قلة نتاجه وعزوفه عن نشر قصائده قيل الكثير إلى حد أن البعض وصفه بالمريض نفسيًا، بينما قال هو عن ذلك في حوار مسجل أجراه معه الناقد أسامة الشحماني في اوائل ديسمبر 1996 (طالع: هكذا تكلم محمود البريكان، صحيفة الرياض، 16/12/2010): «أنا لا أكتب من أجل النشر، ولم يشكل ذلك بالنسبة لي همًا أو افتراضًا يتقدم الكتابة بالمفهوم القبلي، فعلاقتي مع فعل الكتابة ذات صلة مباشرة بوجودي كإنسان يفكر أو يتأمل بغض النظر عن أهمية إشراك الآخر في هذه التأملات، وأنا لا أقول إنني أكتب لنفسي، أو أنني أكتب لأتسلى، وإنما أنا أعيش فعل الكتابة كأفعال أخرى تتفاوت نسب أهميتها على أنها في المجمل العام لابد لها من أن تقع، بوصفها إشارة الى الحياة» وأضاف متحدثًا عن قضية الابتعاد عن النشر:

«إذا كنا نتعامل مع الشعر من منطلق كونه أهم تجليات الذات الانسانية وأهم ما يعبر عن إشكاليات وجودها، فسنجد أنه يستحق التأني، ويجب ألا نستنكر حرصنا عليه أو أن نصفه بالمبالغة. ثم إن ما لكثير من دور ومؤسسات النشر من استسهال ولا مبالاة في التعامل مع النصوص يجعلني أشعر بعدم الرغبة في دفعها للنشر». وقد ضرب مثلاً على الجزئية الأخيرة بقوله إنه دفع ذات مرة نصًا شعريًا للنشر في مجلة الأديب البيروتية فعمدت إدارة تحريرها إلى تغيير عنوانه دون علمه ففقد النص أهم مفاتيح دلالاته.

على أن العديد من زملائه يجزمون أن سبب عزوفه عن النشر كان رغبته في الابتعاد عن الأضواء كي لا يطلب منه النظام العراقي السابق والأنظمة التي قبله ما هو ضد قناعاته؛ بدليل أنه ظل ينشر إبداعاته في الصحف والمجلات منذ نهايات الأربعينات وحتى قيام ثورة تموز 1958 التي توقف بعدها عن النشر، قبل أن يعاود بشكل متقطع في عقد الستينات من القرن العشرين زمن الرئيس المرحوم عبدالرحمن عارف الذي عرف العراق والعراقيين في عهده بعض الاستقرار والأمان. أما الدليل الآخر فنجده في قصيدة نظمها في السبعينات وقال فيها:

قدمتموا لي منزلاً مزخرفًا مريح

لقاء أغنية تطابق الشروط

أوثر أن أبقى على جوادي

وأهيم من مهب ريح إلى مهب ريح

والأبيات السابقة تفيد أنه لم يكن على وئام مع نظام صدام حسين، كما أن الأخير لم يكن مرتاحًا له. وآية ذلك أنه حينما قتل لم تشر المجلات والصحف العراقية إلى رحيله، بل ولم يصدر عن اتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين سوى نعي صغير ورد فيه «توفي في حادث مؤسف».

كان بالإمكان أن يظل البريكان مجهولاً للكثيرين لولا أن أحد أصدقائه القريبين والمشابهين له في غموضه وغرائبه وعمله بالتدريس وهو الشاعر والناقد عبدالرحمن الطهمازي أصدر عنه في عام 1989 من خلال دار الآداب كتاب «مختارات من محمود البريكان»، ثم نشرت له مجلة الأقلام العراقية في عام 1993 ملفًا خاصًا لقصائده من إعداد الشاعرين رياض إبراهيم وحسن ناظم. وتلا ذلك صدور كتاب «الإبلاغ الشعري المحكم: قراءة في شعر محمود البريكان» للباحث فهد محسن فرحان والصادر في سنة 2001 عن دار الشؤون الثقافية العامة.

وطبقًا لما ورد في «هكذا تكلم محمود البريكان» (مصدر سابق) فإن حادثة قتله البشعة كانت دافعًا لظهور المزيد من المؤلفات عنه مثل: «متاهة الفراشة» لباسم المرعبي (منشورات الجمل 2003)، «محمود البريكان: قصائد مختارة» من إعداد حميد الكعبي (دار المأمون 2005)، «كاتم أصوات الكلمات» لعبدالرضا علي (دار شرق غرب 2009)، «الشاعر العراقي النجدي الكبير محمود البريكان» لأسامة الشحماني (الدار العربية للموسوعات 2004)، رسالة جامعية عنه بعنوان «الطرق على آنية الصمت» لأسامة الشحماني (منشورات بابل 2006)، «محمود البريكان بين فلسفة الصمت وصمت الفلسفة» للناقد علي حسين الجابري (دار بيت الحكمة 2008).

إلى ما سبق هناك العديد من الدراسات والشهادات المنشورة عنه مثل: «مخططات لقراءة محمود البريكان» لحيدر سعيد، «البريكان احتفاء بالإنسان وأشيائه الزائلة» لفوزي كريم، «شعر البريكان: هواجس انتظار المصير» لسعيد الغانمي، «في الطريق إلى البريكان» لعلي حاكم صالح، «دوائر سوداء على بحيرة بيضاء» لناظم عودة، «شعرية العابث» لحسن ناظم، «محمود البريكان يظل بيننا» لسعدي يوسف، «نصل فوق الماء» لمحمد خضير، «الصوت الناصع» لعبدالكريم كاصد، «الشاعر الطعين في البرية» لطالب عبدالعزيز، «لماذا يدفعنا غائب غامض إلى تذكره» لعلي عبدالأمير عجام، «موت حارس الفنا» لطارق حربي، «سيناريو مقتل البريكان» لجمال حافظ واعي، «آخر معتزلة البصرة» لأسامة الشحماني، و«محمود البريكان واللصوص في البصرة» لسركون بولص.

الذين تفحصوا قصائده القصيرة والطويلة قالوا إنها تمايزت بين صيغة النشيد والملحمة، في أنسنة الأشياء، وأنها تزينت بعناوين جاذبة وغريبة مثل: أسطورة السائر في نومه، أغنية حب من معقل المنسيين، عندما يصبح عالمنا حكاية، رحلة الدقائق الخمس، البدوي الذي لم ير وجهه، الرقص في المدافن، أرض العبيد، المجاعة الصامتة، إضافة إلى قصيدة «حارس الفنار» التي شبهها بعض النقاد بقصيدة «أنشودة المطر» للسياب، وشببهها البعض الآخر بقصيدة «هذا هو اسمي» لأدونيس.

ولعل ما لا يعرفه الكثيرون عن البريكان أنه لم يكن شاعرًا فحسب وإنما كان أيضا صاحب علاقة وطيدة بالموسيقى، ولاسيما الكلاسيكية منها. فقد كان يستمع إلى الوصلات الموسيقية بشكل دائم دون ملل، وكانت لديه مكتبة صوتية جيدة، بل ترك وراءه مخطوطة كتاب في النقد الموسيقي. إلى ذلك يخبرنا الشاعر والمترجم العراقي صلاح نيازي في دراسة منشورة له في مجلة نزوى العمانية (1/1/2010) أن البريكان كان خطاطًا ورسامًا، ينسخ من كبار الخطاطين، ويقلد أو يعيد رسم أشهر اللوحات العالمية الأجنبية. كما يخبرنا أن البريكان كان فيلسوفًا شديد الإعجاب بالشاعر والفيلسوف الهندي طاغور، إلى جانب مجموعة من شعراء الغرب مثل: ريلكة، إليوت، لوركا، بابلو نيرودا، الأمر الذي يشير إلى أنه كان مطلعًا على الثقافة الأجنبية ومتواصلا معها.

ونختتم بعرض نموذج من شعر البريكان، وتحديدًا من قصيدته المسماة بـ «البدوي الذي لم يرَ وجهه»:

لعلك يومًا سمعت عن البدوي العجيب

الذي كتب الله ألا يموت

وألا يرى وجهه أحد

وجهه الأول المستدير البريء

الذي غضنته المهالك وافترسته الحروب

وخطت عليه المآسي علاماتها

نمت طبقات الزمان

على جلده. فهو لا يتذكر صورته

صورة البدء

مستغربًا في مرايا المياه ملامحه الغامضة

خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس

خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس